本篇为华东政法大学AI赋能法律实务实践专题活动学生成果第二篇。

序言

赵克峰

己任律师事务所合伙人

作为一名同时在课堂与法庭之间往返的法律人,我愈发确信:生成式人工智能正在显著抹平“知识—技能”的鸿沟。检索、比对、证据整合与写作表达的成本被大幅压缩,只要具备基本的法学训练与严谨的学术伦理,哪怕是法学二年级的同学,也能够在事实梳理与规则评析上抵达相当的深度。冯倞格同学的《“罗永浩”大战“西贝”:消费者群体才是最终赢家》和李晓彤同学的《西贝VS罗永浩:一场预制菜风浪背后的三重法律拷问》,正是一个生动样本。

在《“罗永浩”大战“西贝”:消费者群体才是最终赢家》一文中,冯倞格同学从消费者体验与行业标准的张力入手,提示了“强制性信息披露”与“知情—选择权”如何成为治理预制菜争议的关键,这种把社会感知转译为可检验法律命题的能力,正是AI时代法学训练的应有之义。期望读者在阅读此文时,也能把它当作一种方法论的演示:以技术为器、以规则为绳、以诚实为尺,在复杂与噪音中寻回清晰与分寸。

而《西贝VS罗永浩:一场预制菜风浪背后的三重法律拷问》并不追逐情绪,而是把争议拆解为三道清晰的问题:知情困境、言论边界、权利冲突。这既是对一个热点事件的冷静回应,也是一次面向公共治理的法学训练。难能可贵的是,李晓彤同学用严谨的条文指引与清晰的论证路径,把“社会感受”转译为“法律命题”,并提出可执行的合规方向:以明示披露弥合认知差距,以边界自律保障批评自由,以人格克制守住商业底线。在检索工具与AI辅助日益普及的今天,决定分析质量的,仍是问题意识、证据自觉与逻辑纪律。

但我仍然要强调:AI不是大脑,而是手和脚;真正负责的是“人”。在这样的历史条件下,法学生应当将“AI素养”与“法学知识、法学思维”并列为基础能力:用AI做更全面的事实核查与材料筛选,用AI辅助形成更清晰的论题与结构,用AI提升表达的准确与透明,同时自觉抵制偷懒与抄袭,保有对证据与逻辑的终极把关。换言之,human in the loop 才是法律教育与职业伦理的底线与高线。

愿更多年轻法律人,借助AI的手与脚,走出属于自己的思考的远路。

西贝VS罗永浩:一场预制菜风浪背后的三重法律拷问

作者:华东政法大学知识产权学院本科二年级李晓彤

【引言】

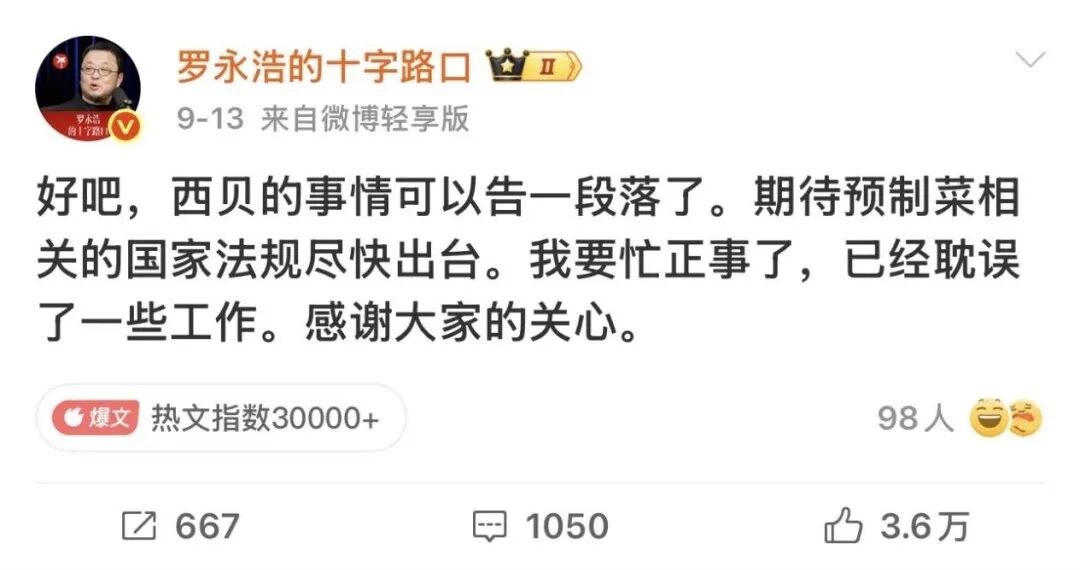

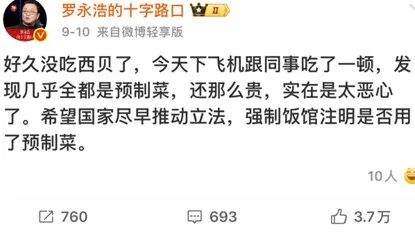

当西贝的道歉信与罗永浩“告一段落”的微博为这场争论画上暂时的句号,喧嚣的评论声如潮水般退去,舆论的潮水淹没细节,也放大情绪。当浪潮退去,让我们以法律的视角剖析这场风波。那不是任何一方的单一叙述,而是交织着商业伦理、公众期待与个体局限的复杂图景。

【知情困境:当预制菜法律定义不及公众预期】

《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》规定:

预制菜也称预制菜肴,是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,不包括主食类食品,如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等。

《消费者权益保护法》第8条规定:消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。

《中华人民共和国消费者权益保护法》第20条规定:经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。

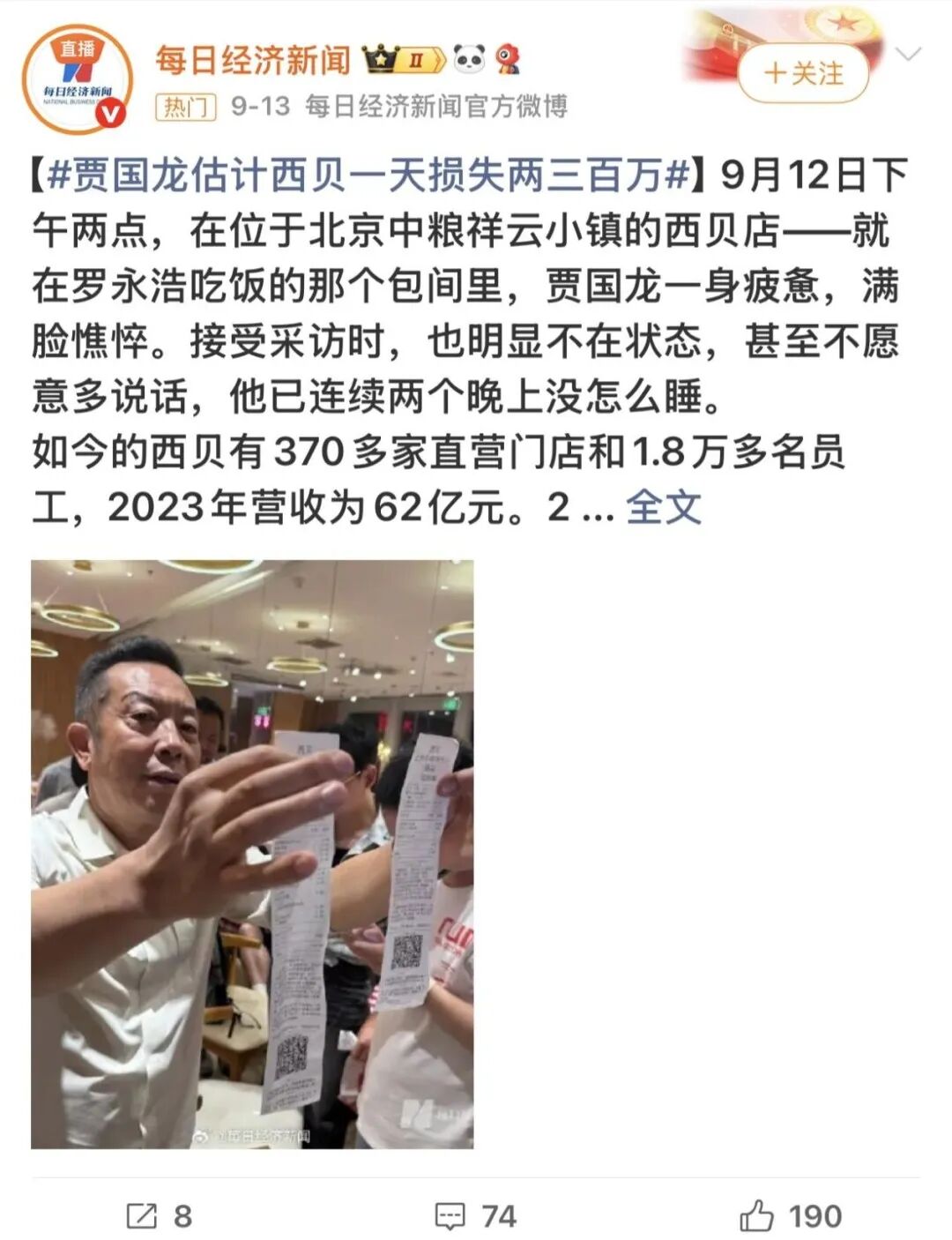

当西贝董事长贾国龙一句“按照国家的规定,我们没有一道菜是预制菜”引发争议时,公众的普遍认知与法律的精确定义之间,出现了一道裂痕。

矛盾的核心,在于官方对“预制菜”的狭义界定,像西贝这样由中央厨房制作并配送给自有门店的菜肴,被明确排除在“预制菜”范围之外。这使西贝的声明在法律上无懈可击。

然而,当一家以“亲子餐厅”为营销热点、定价不菲的餐厅,提供的并非消费者预期的“现场烹制”体验时,争议便产生了。当法律规则与公众普遍的价值观念产生冲突,餐厅是否有义务告知消费者?这涉及到消费者的知情权问题。当前关于“预制菜”争议的核心正在于此:在没有任何误导性宣传的前提下,餐厅仅仅使用符合国家标准的预制菜,是否必须像公示营养成分一样主动告知消费者?根据目前的法规,答案是否定的。 因为官方定义下的预制菜本身是合法、安全的工业化产品,其使用被视为一种常规的、现代化的食品加工方式。

从纯粹的法律视角看,如果餐厅未作特别宣传,则单纯使用预制菜并无主动告知的法律义务,但消费者绝对有权不被餐厅关于制作方式的虚假宣传所欺骗,这是法律对知情权最坚实的保障。但随着预制菜技术的普及,从市场自律和商业诚信的视角看,主动明示有利于企业建立长期信任的自觉选择。

【言论边界:合理批评与商业诋毁】

《中华人民共和国反不正当竞争法》第12条规定:经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

《中华人民共和国民法典》第1024条规定:民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。

《中华人民共和国民法典》第1025条规定:行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为,影响他人名誉的,不承担民事责任,但是有下列情形之一的除外:(一)捏造、歪曲事实;

(二)对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务;

(三)使用侮辱性言辞等贬损他人名誉。

我们就其是否构成《反不正当竞争法》意义上的商业诋毁行为,可结合该行为的四个法律构成要件进行逐层分析:行为主体(经营者)、主观故意、客观行为(编造或传播虚假/误导性信息)以及损害后果(对竞争对手商誉造成实际损害)。

首先,在行为主体层面,2025年新修订的《反不正当竞争法》已将商业诋毁的规制范围从直接竞争者扩大至“其他经营者”。罗永浩作为知名企业家和带货主播,若其言论涉及对餐饮业态的公开评价并可能影响消费者选择,其身份可能被认定为与西贝存在间接竞争关系。

其次,在主观方面与客观行为方面,罗永浩所称“几乎全是预制菜”的说法与实际情况不符,但如能举证属实,可视为基于事实的判断,是消费后的自身感受,意图为推动行业进步,属于合理批评而非恶意诋毁;而“太恶心了”虽带有强烈情绪色彩,但若被理解为基于消费体验的主观评价与意见表达,仍可能落入合理批评的范畴。法律对消费者基于真实体验的表达通常给予较高容忍度,单纯的情绪化措辞未必构成“编造、传播虚假信息”。当然,“恶心”一词确有贬损倾向,若脱离消费评价语境而成为恶意攻击,则可能滑向侮辱性诋毁。

最后,关于损害后果,西贝创始人提及营业额因“预制菜风波”单日下降数百万元,虽显示罗永浩言论确有传播影响力,但餐饮营业额受天气、市场、竞争等多重变量影响,难以直接、唯一地归因于此次风波。再者法律对消费者基于自身体验的主观意见给予较高容忍度。因此,在因果关系举证上,西贝方面临较高难度。

相比之下,名誉权侵权的构成要件更宽泛,不要求双方存在竞争关系,只需证明行为人存在过错、行为违法、造成了损害事实且行为与损害之间有因果关系。

【权利冲突:营销自由“过火” 与隐私姓名“侵权”】

《中华人民共和国民法典》第1032条规定:隐私权是自然人享有的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息等权利。

《中华人民共和国民法典》第1034条规定:自然人的个人信息受法律保护。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

《消费者权益保护法》第29条规定:经营者收集、使用消费者个人信息,应遵循合法、正当、必要原则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经消费者同意。

《中华人民共和国个人信息保护法》第17条规定:个人信息处理者在处理个人信息前,应当以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知下列事项:

(一)个人信息处理者的名称或者姓名和联系方式;

(二)个人信息的处理目的、处理方式,处理的个人信息种类、保存期限;

(三)个人行使本法规定权利的方式和程序;

(四)法律、行政法规规定应当告知的其他事项。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第7条规定:经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:

(二)擅自使用他人有一定影响的名称(包括简称、字号等)、姓名(包括笔名、艺名、网名、译名等);

(三)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页、新媒体账号名称、应用程序名称或者图标等;

西贝创始人贾国龙向媒体公开罗永浩等人的消费时间、地点、菜品、金额等信息,并据此推出“罗永浩菜单”,该系列行为组合在一起,实质上勾勒出罗永浩的个人行动轨迹,属于法律所保护的隐私范畴,构成对其隐私权的侵害。

此外,西贝在未获得罗永浩授权的情况下,擅自使用其姓名命名并推广“罗永浩菜单”,属于明显的商业性使用。该行为借助罗永浩姓名所具有的公众影响力与商业价值为自身营销牟利,已涉嫌侵犯其姓名权。

尽管罗永浩作为公众人物,其部分人格权因公众关注的需要而受到一定限制,但对其私人消费记录的非自愿公开,已明显超出公众合理关注的边界,不具备正当性基础。因此,西贝的行为并不因罗永浩的公众身份而免责。

【结语】

这场风波远非简单的对错之争,它像一面多棱镜,折射出数字经济时代下法律与商业伦理面临的共同挑战。西贝在隐私保护和营销合规方面存在明显瑕疵,而罗永浩的批评则游走在合理监督与侵权风险的灰色地带。案例的价值在于警示:法律既保护消费者发声与监督的权利,也保护企业合法的商誉与经营自主权。构建健康的商业环境,需要经营者的透明诚信,也需要监督者的理性负责。当潮水退去,最终能留住客户的,是那份超越法律最低要求的真诚。